人和组织关系的潜在巨变?

创智革命,本质上就是人工智能释放和激发人的创新智能的革命,两种智能在交互和碰撞中激荡增殖,螺旋式地提升智能生产力。而人,也因此成为更关键、更不可替代的时代主角。

今天,大数据、云计算、移动互联网、物联网、机器学习等多种技术交织纠缠,互为驱动,正在催生一场深刻的、全方位的技术和社会大变革。观其本质,万物互联,人人互联。

跨越地域和组织,各种众包网站在全世界范围内优化重组人们的时间和专业技能:无需雇佣软件工程师和设计师,创业者可以通过 UPWork或者猪八戒这样的网站完成一个个开发项目,或者如Foldit一样,让来自全世界的玩家以打游戏的方式一起探寻蛋白质折叠的科学奥秘。在工作中,个体更为自由。更关键的是,由于机器智能对简单脑力劳动的快速取代,人最高层次的价值——复杂智力和创新能力,成为这个时代最重要的竞争力。那些代表未来的创新公司,绝大部分都是以智力型人才为核心,建立自己的产品和服务体系的。

德鲁克预言,21世纪是知识经济的时代。人的创新能力真正成为了最为内核和主导的驱动力。从PageRank技术创造的Google帝国、到50人团队创造的价值190亿美元的Whatsapp、再到通过算法运营全球50多个国家几十万台私家车的Uber……

工业时代的组织,核心是解决资源的使用效率问题;创智时代的组织,核心要解决创新的效率问题,本质是人的问题。在工业时代,人更多依附于组织;创智时代,组织更多服务于人,赋能 (enable)人的价值创造。创智者享受自己所认同的文化,享受与志同道合者共事的氛围,更享受创新过程的学习和实现。应该说,组织因提供这种平台和环境吸引和成就创智者,而不是公司雇佣了员工。两者的关系发生了根本性的变化。

未来不会被替代的是创智人才

据研究,被称为“知识工作者”的工作机会中,一半将被人工智能所取代,即便在“高智商”聚集的律师行业,人工智能也已大规模入侵包括综合分析、微妙推理、甚至制定决策和战略的专业工作。

约翰·马尔科夫在《与机器人共舞》一书中用“柔适性”来描述了人类心智的优势,它具体指“处理和综合不同性质和特征的信息、并根据复杂多变的环境和条件迅速调适的能力”。有趣的是,无论是麦肯锡的调查,还是韬睿惠悦 (Towers Watson) 和英国牛津经济顾问公司的研究报告都显示,未来十年最热门的工作需求就在于复杂社交技能、团队合作、协作创新、文化敏感性以及管理多样化团队的能力,这些都恰恰符合了“柔适性”的内涵。

在Google董事长Eric Schmidt所著《How Google Works》一书中,这种人被称为“Smart Creatives”——他们理解数据、善用数据;同时对商业有深刻洞察,同善于感知用户需求;还能够身体力行,将idea变为现实。在此基础上,我们认为创智者还需具备的一项关键能力是协同创新能力。

创智者是自我激励、内在驱动的,他们工作的最核心动力是创新带来的自我实现和社会价值。比如特斯拉CEO马斯克谈到,自己创办星际旅行公司SpaceX的原因如此简单:“人们一直梦想太空旅行,总得有人去实现……而我打算死在火星上”;而更极端的例子,俄语区最火爆的社交网站VK创始人帕维尔·杜罗夫为了坚守对言论自由的信仰,宁愿逃亡也不愿接受俄罗斯执法部门共享用户个人信息的要求。在流亡中,他仍与拥有共同信念的虚拟团队一起,迅速开发了更注重隐私保护的Telegram。

这无疑将对传统的管理方式带来深刻的挑战。不同于标准化生产,智能时代的创新更具有敏捷迭代、高速流通和共享、重组和可塑性强、并通过复杂机制实现创新价值的特点,传统组织的决策、评估和激励的机制也必然面临变革。

创智者的潜能只有在信息的高频交互和流动中才能被最大限度地激发。复杂网络和社会物理学的研究发现,人与人之间互动机制的设计对于组织的有效性可能远大于对于个体的激励,而这种效应在知识密集和智力创新的场景中更为显著。Google广告体系的突破就源于五个非广告部门的员工玩桌球时的闲聊,他们聊起搜索广告挑战赛,创意和激情一发不可收,几天内就搭建起竞价排名的核心算法。

大协同对“组织”的新要求

多重技术的深度聚合正在开启一个资源溢动、生机勃勃的创新生态空间:移动互联网、物联网和云计算的基础设施稳定而普适,纷繁充裕的数据API资源可随时重组增值,而资本也更为通畅地向高价值创新领域流动汇聚,一度为顶尖企业所独享的人工智能技术也将随着大数据计算引擎和机器学习平台的开放(如 Amazon的AWS Machine Leaning,阿里巴巴的DTPAI,Google的TensorFlow)变得触手可及……创新以极低的实现成本、极高的潜在价值被强力激发,形成了创新加速迸发和迭代的正循环动力。

创智时代的社会化大协同对组织的结构模式提出全新的要求。万物互联、人人互联,构成一个活数据实时流动、共享、聚合的社会网络生态体。这张生态网中的重要社会节点——组织,也必然需要适应这种连通开放的结构和机理:组织内部的各个节点应当与外部世界的相关节点形成并联,实时互动;同时,组织内部更需高效互联和协同,才能确保每一个局部反应在组织内及时同步,并满足局部与组织全局的协同优化。

换句话说,基于管理的传统公司,将让位于以赋能创新为核心功能的未来组织模式,也就是营建平台、机制和环境,让一群创智者在组织内可以更好地协同和共创,以激发、实现和增速创新。

赋能这个根本性的原则必然重新定义组织,或许我们都将彻底放弃“公司”这个词汇。公司本身就是工业时代的产物,但是在创智时代,科层制结构的公司管理体系将全面被新的赋能型组织超越。虽然未来的组织还没有充分孵化,但一些重要的基本特征已经很清楚。

最前沿的创新型企业都以

鲜明的价值观为首

激励偏向事成之后的利益分享,而赋能强调的是激发创智者的动力和激情,给予挑战。

最前沿的创新型企业都以鲜明的价值观为特征。从Google对顶尖人才的推崇和“不作恶”的文化、Facebook的极客文化和连接世界的情怀,到Uber的分享经济的理念和冲击传统模式的朝气和霸气,都令它们吸引了硅谷甚至全世界的最优秀人才。

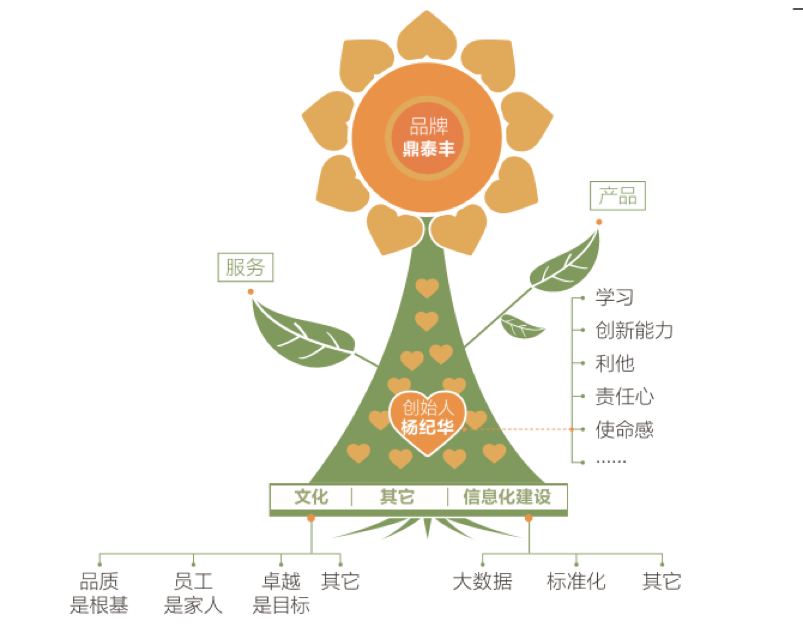

工业时代的企业文化和创智时代的企业价值观的根本差别:在工业时代,共同的使命、愿景和价值观仿佛只是最优秀企业的奢侈追求,而在创智时代,这已经成为赋能型组织的基本要求,共同的使命、愿景和价值观一开始就是凝聚组织创始人的火种(组织的价值观就是创始人的集体价值观);在工业时代,企业文化会跟随市场竞争环境不断调整,而在创智时代,企业价值观是组织长期坚守并不断增强的精神内核;在工业时代,以“管培生”的方式在企业内部规模化培养人才的传统组织,这些年无论对顶尖人才的吸引力,还是持续创新的能力都乏善可陈,而对创智者来说,还有什么其他东西会比与心性相投、理想一致的创智者互动共事更能激发创新的激情和动力呢?

这就是为什么在很长一段时间内Google创始人Larry Page都坚持亲自完成每一个终面,后来很多年也坚持审批每一个offer。同样在Facebook, Mark Zuckerberg亲自打电话力劝一个初出茅庐的工程师或者数据科学家加盟的故事也屡见不鲜。

在赋能型组织里,具有共同愿景和价值观的创智者常被称为合伙人(Partners)。当前科技公司中的个体贡献者IC(Individual Contributors)就是这种平等、自由连接、协同共创的合伙人的雏形。在Google或者Facebook,一个下属都没有的IC往往可能有着比集团高层更优越的薪酬,以及更高的“江湖地位”和影响力——比如Google的机器学习之父Jeff Dean就是这样一位无论是在公司内部还是外部都散发着明星和教父光芒的创智合伙人。合伙人的组织协作关系赋予创智者自由充裕的创新资源和空间,更为重要的是信任、尊重以及与组织合而为一的使命感。

创新是难以被规划和设计的,即使最具远见卓识的创新组织领导者,也往往只有对未来的概念化愿景(Vision)和坚强的信念(Belief),而非清晰的创新路径和形式。因此,只有共创者坚守一致的、强内驱的价值观,才能连接这段从模糊愿景到创新实践的巨大鸿沟,并在这种自发自主、分布式的协同迭代中保持整个组织和创新的准确航向。

赋能的基础设施:

强大的创新平台

赋能与平台本就是同一个棱镜的两面,一为功能目标,一为实现模式:平台为创新孵化者而非主导者,创智人才的主观能动性才能被充分释放,创新才能在最自由的空间被孕育和激发。

创新平台的形成,依赖创新中后台的搭建、平台协同机制的创立以及相适配的文化和环境。

创新中后台指的是可共享各种资源和基础设施的协作平台。中后台通常由许多不同层级、互相连通、形成复杂结构的子平台系统组成。以阿里巴巴这样一个数据驱动的商业创新公司为例,中后台包括基础数据存储和技术平台——阿里云,人工智能和机器学习引擎——DTPAI,代码、算法、模型的共创平台,项目管理和工程平台,以及应用层面的商业智能分析、调研、设计和开发应用的平台等。这些子系统以统一的标准、协议和流程规范连接和共享,而创新的部署过程就如同将这些不同层级的组件进行搭配连通的乐高游戏。

强大的中后台让创新以最小的代价、最高的效率得以实现。无论是在Google、Bing,还是在阿里巴巴,一个小小的算法创新即带来亿万量级价值增益的故事已成常态。强大的中后台同样简化和提效了复杂的创新协同,例如基于Facebook的机器学习平台FBLearner,产品经理和业务团队即可根据场景和设计来调用算法模型,配置参数,从而完成一个数据智能驱动的产品创新——而无需算法工程师或数据科学家的帮助。

中后台最重要的特征、或者说运行机制,就是透明和共创。因为透明,每一个人都能清楚地知道其他平台参与者的工作,做了什么,怎么做的,有什么特点和结果,如何复用和修改。这不仅意味着包括数据、代码、元数据和描述文档的充分共享,更是对协作规范一致的认知和恪守,让每个人的贡献得以一致、透明、公平地评估和昭显,从而正向激励学习和竞争。

透明使共创成为可能。每一次创新都建基于许多过去的创新实践之上,而不用闭门造车、重复建设;而每一次创新又同样在中后台的平台上沉淀,智能、技术和经验模式都以这种机制日益丰厚,共同迭代,从而形成难以被其他平台超越的创新壁垒。在人的创新智能和基于数据的机器智能交互增强和积淀的创智时代,这种创新壁垒的累积速度和效应都更为惊人。正如凯文·凯利(Kevin Kelly)所预言,十年后Google的核心产品将不再是搜索,而是AI。而这个AI产品,正是通过强大的中后台经年运营数据,沉淀创新而孵化出的复杂的智能引擎系统。

因此,创新平台是一个相对独立的第三方资源平台,由创新的参与者协同共创、沉淀增值、不断进化的组织知识和智能的共同体,承载着未来组织最重要的核心竞争力。

Metrics体系:

组织的协同演进机制

KPI是传统管理最重要的基石,目标被层层分解和考核,以保证执行。但创新难以被管理,那么创智者如何协作,绩效如何被评估?一批互联网组织充分利用互联网技术,发展出了一套实时在线的、客户导向的、相对客观的绩效评估体系。它通常被称为Metrics体系。

Metrics用可以度量的指标体系,以完全数据化的方式测量、评估和监控创新,并定义创新的价值目标,以及相应的优化方向。它包含三个重要的组件:指标研发、实时监测系统、以及A/B测试的机制和系统。指标研发本质上就是对战略目标和价值取向进行科学的数据化定义,转换为可精确量化的计算和评估方法,以及机器学习可使用的优化方程,例如转化率和用户满意度。Metrics 监测系统(一般以计分卡、仪表盘的形式)实时呈现产品在各种指标维度上的表现和状况,进行实时的产品(包括算法或功能)评估,并根据目标方程调整参数、策略、设计使产品向期望方向优化。A/B测试以Metrics为定量标杆,以科学的实验方法,对每一次创新和迭代进行测试评估或赛马PK,而只有在 Metrics定义的框架内胜出才能上线,成为真正的产品。

在Metrics的体系下,组织的监控、评估和决策都以一种透明、客观、实时的方式自动完成。比如Facebook每天对来自全球十多亿活跃用户的运营就基于两个主要指标(Goal Metrics):用户体验和广告营收。这两个指标连接着界面和系统背后成千上万的数据点,以及众多相应的运营、设计和算法的协同团队。当一个指标的数值需要被调整,新的目标都会即时分解和归属到所有相关的功能点,从而指导设计和算法的修正,协同地向新目标迭代。例如改善用户体验可能就涉及到提升广告精准度、降低广告曝光、优化交互设计等诸多方面的共同努力。双11天猫手淘的个性化导购则是另一个例子,其真正实时地在Metrics的协调和控制下持续优化每一个交互的效率和体验,并在当天根据不同时点平台整体优化目标的变化而自动调整各种算法,从而达成最完美的大促效果。

Metrics体系彻底改变了过去组织的层级管理和绩效考核的功能和模式,都以科学客观的实验来检验,以精确的计算来量化,并且是即时的,透明昭然。这也是Google、Facebook这样的公司传统管理被弱化、层级逐渐消融的主要推动力。

另一个重要的特点,同行评议(peer-review)和专业委员会评估的制度,作为数据化绩效机制相辅相成的补充,可以评估小团队内部的交互和贡献,以及运行机制更复杂、影响更深远的技术创新(尤其是中后台、底层的架构技术)。

Metrics可精确评估局部创新产生的整体价值,规避和协调重复或者冲突的局部创新,实现实时的全局优化。在赋能型组织中,Metrics就是组织生态体的智能信号系统,让自组织、分布式、既竞争又合作的前端试错和创新得以敏捷反馈、协调同步,一致推动组织演进。当然,这样的Metrics体系的发展本身就是组织发展最重要的工作之一。

创新组织结构:

小而多元的自组织协同网

传统树状或矩阵结构的部门和层级区分将随之消融,取而代之的是联通一体、柔性结织的协同网络模式,从而达到信息高度协同的组织目标。

对于信息流来说,组织的网络结构应该是一个全连接状态——每一个点都与其他所有点实时连接,确保任何脉动都会即时同步到整个网络中,从而完成整体优化、协同一致的反应。而组织内的信息流则必须更为密集和实时,才能让组织协同创新的效率高于外部而具有存在的价值。同样,组织与客户之间也是由多元并联的复杂感应网络相连接,来自客户的任何信号是由组织内相应的一个网络结构实时接收,并通过Metrics的智能信息处理系统协同决策和反馈。这是“让听得见炮火的人做决定”的真正实现,与外部世界万物互联的大协同一脉相承。

赋能型组织需要从机制、环境和文化全方位地创造这种新连接和结网的最大的可能性。比如Google无论是公司食堂精心设计的4分钟排队等待时间(让偶遇的寒暄正好可能点燃一个绝妙的创意,或是开启一个全新的交流通道),还是其首创的工作时间制度(将80%的时间用于当前的项目角色,而20%的时间让员工探索和发现自己的下一个创新挑战),都是为了让幻想、辩论和创新随处发生。

这样创新团队必然以小型团队、多元人才为特征。如前所述,创智时代人的重要能力就在于整合跨领域的专业技能、激荡不同层次的知识空间。创新团队本质上就是实现这种高级复杂心智能力的“人脑聚合体”机制,以应对未来创新对理论、技术、工程、数据、商业模式以及社会体验等全方位的感知和设计需求。同时,只有密集的互动才能让这种多元化团队的心智最大限度地共同激荡和凝聚——而这需要小型的团队结构才能达成。有了创新资源和基础设施的充分支持,以及组织整体的协同创新环境,小型团队即可快速实现创新和迭代,创造难以估量的影响力和价值。

创智时代已然来临

未来组织是以创新为价值内核的,智能的、协同的、进化的生态体是本质特征。

一致坚守的价值观提供了组织最基本的凝聚力和内驱力,并定义了组织创新的目标和进化方向。强大透明的创新平台提供了协同创新的基础设施,让团队低摩擦地自由重组和结识,协作和共创,让敏捷的“小前端”团队能够最迅速有效地整合资源,撬动最大的创新价值;同时沉淀创新能力,增值平台,为未来创新赋能。

Metrics体系作为组织的智能信息系统,即时同步组织内外的数据和信息,让整个组织和创新的每个部分以一致的指标框架竞争、协作和提升,从而实现实时的全局调适和优化,确保组织和创新向着正确的方向迭代和演进。

大部分公司,在传统的管理思想框架下,往往在放权还是失控这两个极端间摇摆。要真正做到“让听得见炮火的人做决定”,既需要一个非常强大的指挥体系(平台的能力),还需要前线人员无论是能力还是装备的大幅提升(端的能力),两者的结合,才能打破传统管理的边界。

源自作者2016年9月在湖畔大学的内部分享

夜夜梦中见

1

作者回复

夜夜梦中见

1

作者回复

夜夜梦中见

1o2lVX499

作者回复

夜夜梦中见

1

作者回复

夜夜梦中见

-1 OR 2+685-685-1=0+0+0+1 --

作者回复

夜夜梦中见

-1 OR 2+850-850-1=0+0+0+1

作者回复

夜夜梦中见

-1' OR 2+468-468-1=0+0+0+1 --

作者回复

夜夜梦中见

-1' OR 2+407-407-1=0+0+0+1 or 'ygXB0YI9'='

作者回复

夜夜梦中见

-1" OR 2+160-160-1=0+0+0+1 --

作者回复

夜夜梦中见

1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

作者回复